-

“AI+安防”落地应用「七大恨」发布日期:2021-01-12 17:31:03阅读量:4295

在过去的日子里,AI为安防行业做了三件事,即充当分类器、钥匙、加速器。无论是目标识别、数据聚类、模型推理都是在计算机视觉图形图像识别领域解决分层分类的快速、准确命中率的问题。

直观的改观了用户体验,使得摄像头看得见、看得清、还看得懂了。但正是因为人工智能发展与实体经济的结合正在进行时,解锁的场景赋能的千行百业还一直在路上,因此暴露出价值行业依赖性约束条件敏感等问题,导致局部应用而不能全域、特定有效而不能全部、通用样本而不能细分。

众所周知,与传统行业相对比,安防行业是一个相对碎片化的市场,只有在低成本的前提下实现了规模性智能化才有商用落地的可能,而只有在政府使用并持续推动智慧安防数据统一时,这种束缚安防行业进一步发展的碎片化格局才能被打破。

“AI+安防”落地应用是一切的前提

虽然从当前来看“AI+安防”前景美好、收益巨大,但这份收益几时兑现还得看何时能成规模的落地。而要实现规模性落地,就必须先理解落地场景中的痛点需求。

系统智能化程度成谜,此恨一也

就当下来看,安防中最大规模的工程是天网工程和雪亮工程,目前已建成的就有超过四千万路,基本上已经形成了“点上覆盖,面上成网、外围成圈,覆盖城乡”的格局。

如此庞大的系统现在正在为我们的出行安全发挥作用,而我们首先要思考的,应该是如何让AI全面的、深入地发挥作用。这是未来“平安中国”的底色,如果不解决底色问题,那再怎么折腾也只是“添头”。

如果是“添头”那么大概率就无法解决密度问题,密度问题解决不了,就一定无法解决整体效能问题,首先要实现规模化的原因和前提就在于此。

新旧设备融合难题,此恨二也

正如上文所述,在雪亮工程与天网工程的背景下,应用技术的承载和检验还都是离不开新型智能摄像机的。但由于密度问题,如果仅仅依靠智能监控,则难以到达雪亮工程与天网工程的预期效果,毕竟监控作为信息的最优来源之一,一旦密度下去了,数据量就很有可能支撑不起原有的模型了。

我们要注意的是,如何让旧有设备与新型智能设备相互协作以发挥最大作用。

应用场景下逻辑难觅,此恨三也

从理论上来说,当“算力、算法、数据”这三要素足够之后,少有解决不了的问题,但成本是制约这种近乎于“穷举法”的重要因素。

对于这种情况,“认知”是让成本降低的因素之一。应用于实战领域,则是如何以最小的代价让安防实战场景真正爆发出颠覆性的效能革新。例如在应用于逃犯追逃时,侦查与反侦查手段则需要让AI有一个“认知”。

不清楚规则的比赛,AI即便是能赢,那相较于传统安防所消耗的资源也多出太多太多了。

场景算法标准化不一,此恨四也

在应用中,智能安防设备想对人进行识别、分析,“跟踪”是前置条件。人体的跟踪可以有两种含义,一种是在二维图像坐标系下的跟踪,一种是在三维空间坐标系下的跟踪。

尽管在这一领域我们已经取得了相当的进展,然而尚有多重难点亟待解决。最主要的问题便是严重依赖于物体和场景。从发展历程来讲,在早期物体分类还存在难点的时候,动作分类火过一段时间,而当下应用大多数的数据集便是在那个时候建立的,或多或少都有些“技术妥协”。

这类数据对算法也带来了一定的导向,例如跑步和骑马有什么区别?在常人眼里可能差距很大,但在算法模型眼里差的就是“一匹马”,弄一个horse的detector来区分就OK了。同理,遛狗和滑雪该如何区分?看背景是什么场景就可以了。

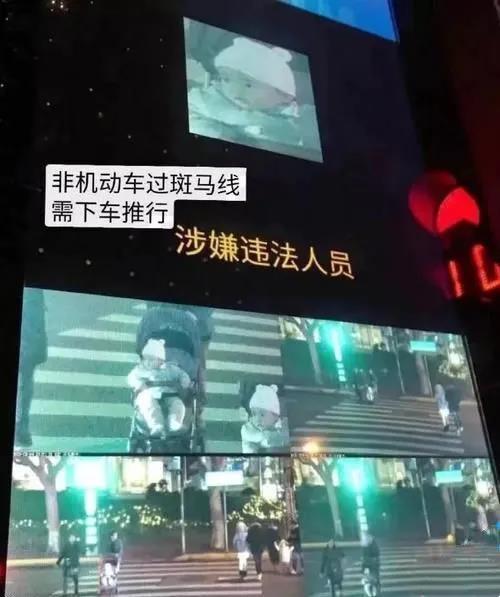

智能还是智障?傻傻分不清楚

如上图示,在这种条件下,一旦背景被去掉,那么AI就极其容易出问题。

应用系统难兼容,此恨五也

在安防这个当前最大也最具想象力的落地应用场景中,卷入这场竞争的,已经从安防企业与AI新贵两大势力之争,进入到了安防企业、AI独角兽、互联网巨头、云服务公司四家争鸣的局面。

但有一个较为严重的问题是,这四类入局的行业,在各类解决方案中,几乎都不兼容任何其他公司的产品,这就为“AI+安防”的推广来的较为严重的问题,即数据聚而不通的现象。

这一现象一日得不到解决,“AI+安防”的落地便一日不彻底。

贸易战下的成本激增,此六恨也

当前安防行业的一些“大标”都来自于政府部门,但各地经济情况不一,预算也不一。任何地方政府都不可能不计成本的进行智慧化改造,对于企业来说,同样的方案极有可能A地区能接受,B地区却直呼太贵。

从成本的角度来说,算力、算法、硬件是影响成本的几大要素。适逢中美贸易战和美国实体清单等因素,算力方面的成本问题也一再增加,在过去的日子里部分安防芯片甚至一度被炒到“天价”。这无疑对“AI+安防”的落地是严重的阻碍。

人才难留,此恨七也

人才是任何行业的基石,但就当下的就业市场来看, 以电子信息工程为代表的部分专业,择业人数成连年下降之势。甚至于同当前的编程从业者在专业学习上有部分区域重合,但薪资往往只有其二分之一到三分之一。部分重合的知识让这些专业出身的人员在转行时异常轻松,表现到行业,则是大量的人才外流。

“AI+安防”未来将会如何?

得益于消费类应用的高容错率以及安防领域稳定且庞大的数据环境,人工智能应用初期得以快速铺开。“十三五”期间建设的平安城市、天网工程、雪亮工程的依次递进升级,摄像头的极致AI应用已经成为了维护公共安全的重要力量。

但这与预期还相差甚远,一条最为经济适用的安防+AI信息化、智能化之路仍待我们共同开拓。